イヴ

「何よっ!やるの?」

「オメーこそオレに勝負を挑むのか?」

「挑むのはあんたのほうでしょ!」

「ったく、生意気なっ」

バチバチバチ。新一と蘭の間で火花が散った。

「なら行くわよ?」

「ああ」

「よう───い、スタート!!」

今、二人が颯爽と雪山からスキーで滑り降りて行く。

ここはスキー場。小学六年生の新一と蘭は学校のスキー合宿と言う名の校外学習でここ信州のスキー場を訪れていた。初心者は丸一日スキー教室に明け暮れるのだが、二人はちょっとしたスキーヤーだったから、ほとんどが自由時間。が、そんなこんなでスキー勝負と相成った。

互いに競いながら滑り降りるのは森林コース。どこまでもどこまでも続くゲレンデ。ここはいくつかのゲレンデが複合していてコースによって降り立つ場所も違ってくる。宿からあまりにも離れたところに降り立ってしまった場合、もう一度リフトもしくはゴンドラで頂上まで上がり滑り降りるか、バスで山を回りこむしかない。そんなことは散々担任からも注意を受けて知っていたはずなのに………。

あの木まで。あのリフトの下まで。競争に次ぐ競争ののち、二人は居場所を見失ってしまっていた。気づくと少々吹雪いた空の下、どこだかわからない場所に立ち尽くす二人だった。

「蘭が何度も何度もオレに挑んでくるからだぞ?」

「なっ、何よっ!!ちょっと勝負に勝ったっていい気にならないでよっ」

「いい気ってなんだよっ?」

「明日は絶対わたしの勝ちよっ」

「なんだ?まだ懲りてねーんだな?」

「懲りるですって!!失礼ねっ」

状況を省みず、二人が口を開くと必ず喧嘩になってしまうのだった。

「ともかく。あのゴンドラに乗ってだな」

まずゴンドラで終点まで。そこから少し滑り降りて別のリフトに乗り換えて、また別の山に上がり、そこをまた滑り降りて森林を突っ切ればホテルに着くだろう、という新一の建設的な意見を蘭はうんうんと頷いて聞いていた。実は方向感覚というものが今ひとつな蘭にはこんな時ばかりは新一を頼りに思うのだった。

ゴンドラには新一と蘭だけが乗っていた。どうしてこんなに空いているのか不審に思いつつ乗り込んだが、乗り込んでからよくわかった。外の景色を楽しもうと見下ろすと──。いや、正確には見下ろそうにも視界が悪くて見えないのだ。外は猛吹雪と言っていい。

「……ねぇ、大丈夫なのかな?」

「そりゃ大丈夫だろ?大丈夫じゃなきゃ、ゴンドラ止まってるって」

と新一が言った瞬間ゴンドラが静かに止まった。

「すんませんー。吹雪のせいか調子悪くてしばらくお待ちくださーい。もう少し晴れてるまで待ってくださーい。点検しますから」

暢気なアナウンスの声に二人は顔を見合わせた。

「…何時?」

「今、三時」

「集合四時だよね?」

「ああ、大丈夫。間に合うだろ?」

「そうよね」

が、しかし。吹雪は止まず。

「揺れるね…」

「怖いのか?」

「…怖くなんてないもん、このくらい」

「蘭の怖いもんなんてお化けくらいかと思ってたぜ?」

「何よ、それ」

ひたすらゴンドラは揺れていた。外の風の音、木々がざわざわとしている音、ゴンドラのどこかがギィギィいってる音。音と言う音がすべて激しかった。

さすがに不安そうに涙目になっている蘭を、新一はそれ以上茶化すことも出来ない。…かといって、どうしてやっていいかなんてわからなかった。

何気なく他愛もない話題を振って、外の音を聞こえなくさせるくらいしか出来ず、そうなるとやっぱり時に二人は喧嘩になって、再びソッポを向く。そうすると蘭は揺れるゴンドラの恐怖を再び思い出しまた涙目になるのだった。

そんなことを繰り返すうちに日は暮れてきた。

「…五時」

「先生心配してるかな?」

「しょうがないぜ?缶詰なんだからよっ」

「…そうよね」

日が短い時期でもあり、そして雪のせいもあり、五時を過ぎるとすでに外は真っ暗だった。

「少し雪、晴れてきてない?」

「そうだな。いい加減ゴンドラ動けよっ」

苛立って新一がゴンドラの壁を蹴った。蹴ったせいでもないはずなのだが、(きっと突風でも吹いたのだろう)激しくゴンドラが揺れた。

「キャーッ!!」

さすがの蘭も悲鳴をあげてしまう。そして勢いで新一のスキーウェアの背中部分を掴んでそこに顔を埋めていた。

「お、オイ」

顔を真っ赤にしている新一に気づかず、揺れ続けるゴンドラの中、蘭は新一にしがみついてた。

ドキドキドキ。新一は不思議な胸の高鳴りを感じていた。

なんだ?この感じは…。

戸惑いは言葉に表れる。

「いい加減離せよっ。もう揺れてねーだろ?」

「ゆ、揺れてるよぅ」

振り返ると、蘭は目に涙まで浮かべている。

「大丈夫だってば」

「だって…」

ポロリと零れた涙を見ると、新一は更に動揺した。

強引に蘭から離れ、わざと外を見て気を逸らせた。

と、そこに幾つかの光が見えた。

「おい。来てみろよ、こっち」

真っ赤な目をした蘭が顔を上げた。そして新一のいる場所に足を進め、すぐにその光に気づいた。

「タイマツ持ったスキーヤーだ」

「なんだろね?」

「そういえば今日はイヴだし、きっとスキー場のイベントでもあるんじゃねーのか?」

「そっかぁ!!イヴだったんだ!!」

スキーヤーがこれだけはっきり見えるってことはすっかり外は晴れたってこと。

「綺麗だったね」

行き過ぎたスキーヤーを見送って蘭は小さく微笑んだ。

すると新一は、先ほどからの動揺再び。頬を赤く染め、あらぬ方向を見る。

「どうしたの?新一、顔、赤いんじゃない?もしかして熱でもあるとか?風邪引いたとか?大丈夫なの?」

妙に甲斐甲斐しく新一に詰め寄る蘭に、新一は何ひとつ答えることが出来なかった。

しばらくしてようやくゴンドラが動き出した。

ゴンドラを降り、そこからは新一のプラン通りにホテルに向かった。集合時間には遅れたが、きっと晩ご飯には間に合うだろうと暢気に笑いながら。

後日談として。

集合時間に遅れたどころか、行方不明になったと大騒ぎになっていたことをあとから二人は聞かされた。村の青年団、隣の村の青年団、総出で二人を捜索していたとのこと。そして、二人が見たロマンティックなスキーヤーたちは、この青年団の男たちだったということ。

新一と蘭は顔を見合わせて笑った。が、先生たちは笑い事ではない。二人は罰として「晩ご飯後の自由時間はずっと正座」を言い渡された。

しかーし、すっかり疲れ果てていた二人はいつのまにか寄り添って寝息を立てているのだった。

ほんのちょっぴり恋に気づきはじめた新一と全くそれに気づいていない蘭の、これは小学校六年生の頃のお話。

おしまい

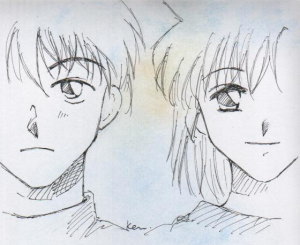

太郎ちゃんにいただいたこのイラストからの空想でした。